Meine Reisegeschichten

Für meine Reiseberichte versuche ich immer eine optimale Mischung aus Information und Unterhaltung zu finden. Wenn Du einen Reisebericht weder informativ noch amüsant findest, dann lass es mich bitte wissen.

Peking

„Ein Frosch im Mund ist besser als eine Kröte auf der Mauer.“ – Chinesisches Sprichwort

China ist ein Land voller Geheimnisse und Kuriositäten. Obwohl es eines der größten und das bevölkerungsreichste Land der Welt ist, wissen die wenigsten viel mehr über China, als dass ihre Kleidung dort hergestellt wird. Auch ich wusste kaum etwas über China und ich würde mir nicht im Traum einbilden, dass ich nun viel mehr weiß, doch hat sich der Nebel zumindest ein wenig gelichtet. Eine Woche in der elftgrößten Stadt der Welt hält vor allem einen Breitengrad zwischen Bewunderung und Verwunderung bereit, wie ich ihn selten erlebt habe. Doch alles nacheinander.

Vor kurzem wurde mir ans Herz gelegt, dass ich wohl „zu viel laber“. Ich weiß solch konstruktive Kritik sehr zu schätzen. Daher habe ich mich in Sachen digitale Fixierung meiner Erlebnisse in China für eine total freaky Fotoshow entschieden. Es war mit sehr wichtig auch nicht zu viele Fotos auszuwählen. 100 sind zu viel, dachte ich mir… Hier also nun die besten 99:

Anreise

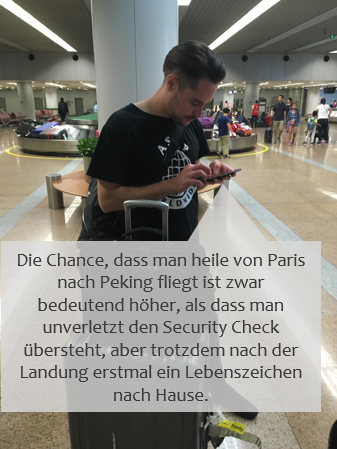

Beginnen wir mit der Anreise. Zusammen mit Philipp habe ich mich auf die Geschäftsreise zu einem Kunden in China gemacht. Für Phil und mich war es die erste Reise in der Business Class und

ich muss sagen: Niemals sind mir die perversen Auswüchse des Kapitalismus so vor Augen getreten. Pervers! Pervers geil!

Mit "pervers geil" meine ich natürlich nicht, dass ich den Versuchungen des Kapitalismus erlegen bin, doch seine Vorzüge nicht hier und dort mal als Erfahrung zu nutzen, erscheint mir doch reichlich unsinnig.

Hostel

Von der vornehmen Reise beflügelt kamen wir relativ fit in unserem Airbnb an:

Frühstück

Frühstück, Frühstück und Frühstück...

Tag 1

Here come the men in not exactly black but it looks like black because the image quality is low as fuuuudge. Frösche, Hühnchen und jede Menge scharf...

Tag 2

Arbeiten, Autohaus und chinesische Besonderheiten...

Tag 3

Arbeiten, Essen und Schwimmen...

Freizeit

Futuristische Telefonzellen, Pekinger Parks und die Chinesische Mauer...

Abreise

Lounges, lustige Gesichter und lange Beine...

Fazit Peking

Es ist mir klar, dass Peking nicht stellvertretend für ganz China stehen kann. Dennoch hat es mich auf viele Arten und Weisen überrascht. Unzwar ausschließlich positiv. Ich freue mich darauf

vielleicht irgendwann hierher zurückzukommen!

Fazit Geschäftsreisen

Die Vorteile von Geschäftsreisen: Sie sind umsonst.

Die Nachteile von Geschäftsreisen: Man muss arbeiten.

Kolumbien - Teil 1

„Na, wie war Kolumbien?“ – „Gut, sonst hieße es ja nicht Kolum-BIEN.“

Die Anreise

„No estas bien para que la noche es una coche de ceso.“, sagt meine Sitznachbarin im Flugzeug völlig begeistert, als ich mich gerade an

meinem Fensterplatz niederlasse, bereit für das, was ich noch vollkommen blauäugig für einen normalen Zwölfstundenflug nach Bogota de Colombia halte. Vermutlich hat das kleine Bündel

spanischer Wortfülle nicht genau diese Worte benutzt, jedoch bemerke ich entgeistert bereits in Deutschland, dass es ein ebenso leichtfertiger wie gravierender Fehler war, komplett auf das

Erlernen einer grundlegenden Spanischkompetenz zu verzichten.

Grinsend nicke ich, krame tief in meinen Spanischkenntnissen aus Gymnasialzeiten und sage: „Si.“

Aufatmend stelle ich fest, dass meine Nachbarin von dieser Antwort befriedigt scheint und wende mich dem Entertainmentpaket zu, das mich die nächsten vier Stunden gut unterhalten soll.

Während Marli - den Namen meiner Sitznachbarin hatte ich aus der Flut spanischer Wörter aufschnappen können – einen Wein nach dem anderen leert, hoffe ich, dass das keine Auswirkungen auf

ihr Reiseverhalten haben würde. Wie sich jedoch einige Stunden später herausstellt, sind meine Sorgen völlig unbegründet, da der Wein sie in einen komatösen Zustand der Entspannung befördert, in

dem sie kein Wort mehr von sich gibt. Zum Zeitpunkt dieser angenehmen Wendung des Schicksals ist der Flieger bereits seit acht Stunden in der Luft und eine mittelmäßige 5-Minuten-Terrine in den

Mägen der Passagiere.

Zwei weitere Stunden kann ich meinen Film (James Bond Skyfall) ohne spanisches Gebrabbel von der Seite genießen und bewege mich keinen Zentimeter, um Marli den Schlaf zu gönnen, von dem wir beide

so sehr profitierten. Doch die zweite warme Mahlzeit kommt und mit ihr die Rückkehr der kolumbianischen Artikulationsmaschine. Kurz nach dem Essen geschieht, was geschehen muss. Im Leben

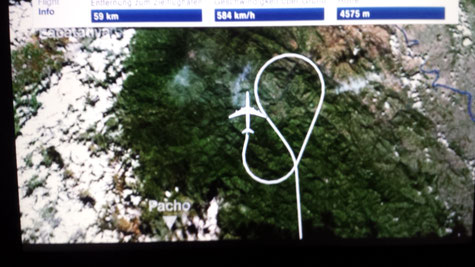

gibt es Umstände, derer man sich bereits bewusst ist, bevor sie überhaupt eintreten. Sie sind unabwendbar und gnadenlos. Als ich, an meiner Cola nippend, die Route des Flugzeugs auf dem Monitor

vor mir verfolge, bemerke ich stirnrunzelnd, wie das Flugzeug langsam abdreht, eine ausladende Kurve beschreibt und allmählich in die Richtung zurückfliegt, aus der wir gekommen sind. Verwirrt

hebe ich meinen Kopf über den Kopfstützenwald und sehe mich in alle Richtungen um, ob diese Kurswende noch anderen Passagieren aufgefallen ist. Doch scheine ich im Zeitalter der lückenlosen

Unterhaltung der Einzige zu sein, der sich die Flugroute live ansieht. Nach wenigen Minuten meldet sich der Kapitän zu meiner Erleichterung mit einer Nachricht, die nicht zu meiner Erleichterung

beiträgt.

Offenbar hat ein Blitzeinschlag den gesamten Aeropuerto el Dorado lahmgelegt und macht das Landen in Bogota somit unmöglich. Des Weiteren werden wir informiert, dass eine Zwischenlandung im

venezualesischen Caracas notwendig sei, da leider alle näheren Flughäfen, wie der panamalesische Aeropuerto Internacional de Tocumen und alle regionalen Flughäfen um Bogota herum, bereits

aufgrund der ausweichenden Flugzeuge verstopft seien. Als ich also eine Stunde zuvor gedacht hatte, dass Caracas aber schön von oben aussieht, sollte es nicht die letzte Begegnung mit der Stadt

auf dieser Reise gewesen sein.

Angekommen in Caracas vergeht eine halbe Stunde bis sich der Kapitän erneut meldet, um zu verkünden, dass wir jetzt doch in Bogota landen können. Neben dem Akku meines Handys, das ich dringend

benötige, um meine Schwester zu kontaktieren sobald ich in Bogota eingetroffen bin, geht langsam auch das Kontingent an (guten) Filmen im Inflight Entertainment der Lufthansa zur Neige.

Also verfolge ich abermals die Flugroute, und erneut, an der gleichen Stelle wie zuvor geht der Flieger in die Seitenlage und scheint nach Westen abzubiegen. Mittlerweile genervt aufgrund

der Strapazen, des akuten Schlafmangels und des schieren Overloads an unverständlichem, spanischen Gerede seitens Marli, verdrehe ich die Augen und hoffe, dass meine Schwester am Flughafen

wartet. Wenn ich nämlich alle Kolumbianer ebenso schlecht verstehe wie Marli, stehen einige unangenehme Stunden, vielleicht sogar Tage, am Flughafen ins Haus.

Glücklicherweise dreht die Maschine nach einem großen Bogen wieder nach Südwesten ab und landet 50 Minuten später sicher in Bogota.

Nachdem ich das Flugzeug samt Marli (sie unterhielt sich noch angeregt mit einer sichtlich genervten Stewardess) hinter mir gelassen hatte, denke ich voller Hoffnung, dass nun ein weiteres großes

Abenteuer beginnen kann. Ambitioniert schreite ich, nun wieder motiviert und ungenervt, in Richtung Salida und bin von nichts mehr aufzuhalten...

Außer natürlich von der Grenzkontrolle, in deren scheinbar endloser Schlange ich mich neben meiner Hoffnung und meinem Lebenswillen einreihe. Aufgrund mangelnder Unterhaltungsmöglichkeiten (Handy

leer) bleibt mir nichts anderes übrig als dazustehen, mich zu langweilen und alle paar Minuten einen Schritt nach vorne zu tun. Schritt für Schritt, Meter für Meter bewegt sich die Menge

mit leeren Blicken durch das Personenleitsystem. Als ich nach einer Stunde nahe dem Schalter bin und die feutchen Stempelkissen schon riechen kann, höre ich hinter mir ein dumpfes Geräusch,

unmittelbar gefolgt von panischen Rufen nach einem Arzt. Ein Teenie war kollabiert und liegt nun regungslos auf dem Boden. In Windeseile haben die zwei zur Hilfe geeilten Ärzte sie auf eine

Trage gehoben und bringen sie nun vorbei an der Grenzkontrolle in ein Behandlungszimmer. Das hätte mir auch mal am Anfang der Schlange einfallen können, aber wie es so häufig ist, kommen einem

die besten Ideen immer erst dann, wenn es schon zu spät ist. Ein Grenzbeamter winkt mich zu sich hinüber, stempelt gemächlich meinen Pass und sagt: „Welcome to Colombia, Sir.“

Das Herz Latein-Amerikas

Glücklicherweise hatte meine Schwester die 5 Stunden, die ich schlussendlich zu spät kam am Flughafen gewartet und sitzt nun grinsend neben

mir im Taxi. Ich teile ihr meinen Verspätungsgrund mit und erzähle von meiner Sitznachbarin und sie bringt mich mit ihrer Wartegschichte zum Lachen, als sie ausführt, wie ein extrem

aggressiver Moskito sie unaufhörlich attackiert hatte, während sie in Ruhe die Zeit auf der Toilette totschlagen wollte. Mit heruntergelassener Hose versuchte sie ihn aus ihrer Kabine zu

verscheuchen und schaffte es schließlich das Insekt in die Kabine neben ihr zu lotsen, wo es ein neues Opfer fand.

Während sie diese Geschichte lachend zum Besten gibt, rast das Taxi durch die immer schmaler werdenden Gassen, hupt unentwegt und fährt haarscharf an Passanten und Motorradfahrern vorbei. Als

wenige Meter vor uns die Ampel auf rot springt und Fußgänger über die Straße strömen, beschleunigt der Fahrer noch einmal drastisch, um dann noch intensiver in die Eisen zu steigen – ein Manöver,

das jeder Taxifahrer in Bogota fröhlich vollführt, welches ich aber nie so wirklich verstehen würde. Der Kopf meiner Schwester schlägt gegen die Kopfstütze des Fahrersitzes – natürlich gibt es in

kolumbianischen Taxis keine Gurte – doch sie grinst nur unbehelligt weiter und lässt sich in ihrem Redefluss nicht unterbrechen. Auf die Aussage, diese Taxifahrt sei die spektakulärste meines

Lebens gewesen, antwortet sie später nur ehrlich verwundert: „Echt? Wieso das? War doch ganz normal oder?“ Und auch in den nächsten Tagen merke ich wie viel Gewöhnung ausmacht und wie viel

schöner Kolumbien ist, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat.

Die Residencial 10, ein multinationales Wohnhaus für Austauschstudenten im Zentrum Bogotas, ist für die nächste Woche mein Zuhause und mit 635.000 Pesos (pro Monat pro Zimmer) oder umgerechnet

190€ eine der teuersten Residenzen in diesem Viertel. Was für uns erschwinglich scheint und ich schon in einer zehner WG 30 Kilometer entfernt von der Uni in Tübingen bezahlen würde, ist in

Kolumbien eine Menge Geld. Mit einem monatlichen Durchschnittseinkommen von 175.000 Pesos oder 50€ ist der Preis für ein Zimmer in der R10 für einen kolumbianischen Normalverdiener unbezahlbar.

Dieser Umstand macht sich natürlich in allen Lebensbereichen extrem stark sichtbar, aber dazu später mehr.

Die R10 würde man nach europäischen Standards wohl als heruntergekommen bezeichnen. Die Fensterrahmen sind verrostet und schließen nicht mehr anständig, die Wände sind kahl und an einigen Stellen

blättert der Putz ab, ein eigenwilliger Geruch liegt in der Luft und das Waschbecken im Bad wackelt auf seinem breiten, rosa Standfuß so stark, dass man ständig Angst hat, es würde umfallen. Mit

Ausnahme der nicht schließenden Fensterrahmen, stört mich das alles aber kein bisschen. Im Gegenteil, ich finde von Anfang an, dass all diese Imperfektionen der Residencial einen gewissen Charme

verleihen, den ich sehr zu schätzen weiß.

Da ich zu sehr später Stunde angekommen und ja ohnehin mit der Zeit geflogen war, sprich etwa 22 Stunden unterwegs, begebe ich mich direkt in mein Bett, das aus einer dünnen Matratze auf den

Holzdielen im Zimmer meiner Schwester, einer Wolldecke und meiner Jacke als provisorisches Kopfkissen besteht. Trotz meiner Müdigkeit habe ich meine lieben Probleme einzuschlafen. Aufgrund der

bereits zuvor erwähnten, nicht schließenden Fensterrahmen, der viel befahrenen Straße davor und der Bar direkt darunter, herrscht hier nämlich etwa die Geräuschkulisse des Ballermanns um 1 Uhr

nachts, gemischt mit dem der A1 im Berufsverkehr. Wenn man sich jetzt noch vorstellt die Automassen auf der A1 im Berufsverkehr wären nicht bedingt durch den Berufsverkehr, sondern durch einen

riesigen Autokorso, der wild hupend den Gewinn der Fußballweltmeisterschaft feiert, dann hat man eine ungefähre Vorstellung von dem, was mir in meiner ersten Nacht in Bogota den Schlaf

raubt.

So unerfreulich die erste Nacht für mich verläuft, so angenehm ist im Gegenzug der erste Tag. Ich hatte doch noch einige Stunden Schlaf

abbekommen und werde gegen elf Uhr von einem Presslufthammer direkt neben meinem Bett geweckt. Zumindest hätte er sich genau neben meinem Bett befinden können. In Wirklichkeit ist er wohl auf der

Straße direkt vor unserer Wohnung im Einsatz. Nathi, ebenfalls von dem lächerlich lauten Gerät geweckt, schlägt vor direkt typisch kolumbianisch Essen zu gehen. Diesem Vorschlag stimme ich

natürlich sofort begeistert zu. Welcher Weg ist schon besser um in eine Kultur einzutauchen, als der kulinarische? Eine Freundin meiner Schwester – ebenfalls aus der R10 – schließt sich uns an

und wir marschieren los. Meine ersten Schritte bei Tageslicht durch die Hauptstadt Kolumbiens. Alles sieht in etwa aus, wie ich es mir vorgestellt hatte: Einstöckige Häuser mit

Wellblechdächern, kleine schmale Gassen und Unmengen von Menschen Autos und Motorrädern und –rollern die scheinbar unkoordiniert durcheinanderwuseln. Ich fühle mich auf Anhieb wohl. Wir schreiten

gemächlich durch die schreienden, hupenden und lachenden Massen bis sich die Verkehrsdichte allmählich ausdünnt und wir beinahe alleine eine kopfsteingespflasterte Straße hinaufsteigen. Auf der

rechten Straßenseite sehe ich eine Ansammlung von Einheimischen, die an einigen Plastiktischen sitzend eine Suppe schlürfen. Was zuerst aussieht wie das alltägliche Beisammensein einer

Großfamilie, entpuppt sich als Restaurant. Gerade als wir ankommen wird ein Tisch frei und wir setzten uns. Sofort eilt der Besitzer zu uns herüber, begrüßt uns freundlich und ich nicke grinsend,

in der Hoffnung das genüge ihm als Antwort (eine Strategie, die ich, mal mehr mal weniger erfolgreich für den Rest meiner Reise verfolgte). Die Freundin meiner Schwester, Marina, bestellt für uns

alle. Marina ist eine deutsche Studentin mit brasilianischen Wurzeln, die bereits einige Jahre in Südamerika verbracht hat und sich daher auch in Kolumbien sehr gut auskennt. Dies sollte sich

noch als ein großer Glücksfall für mich entpuppen, doch dazu mehr später.

Ein kolumbianisches Essen besteht immer aus drei essenziellen Komponenten:

Erstens, eine Suppe. Diese schmeckt meist recht wässerig, aber lecker und beinhaltet neben Karotten, Zwiebeln, Reis und Hühnchen noch eine Hand voll undefinierbarer Ingredienzien.

Ebenso undefinierbar ist der zweite Bestandteil der Mahlzeit. Ein frisch gepresster Saft darf bei einer typisch kolumbianischen Mahlzeit nicht fehlen. Zur Auswahl stehen meist eine Vielzahl an

Früchten, die man als Mitteleuropäer weder kennt, noch in der Lage ist zu wiederholen, nachdem die Bedienung sie, einem Doubletime Rap ähnlich, heruntergerasselt hat. Bei diesem ersten Mahl hatte

Marina die Bestellung zwar übernommen, doch hielt ich es im Verlaufe der Reise so, dass ich immer versuchte den Namen der letzten Frucht aufzuschnappen und zu wiederholen. Meist fuhr ich damit

gut.

Drittens folgt das Hauptgericht, das meistens sehr spartanisch gestaltet ist. „Spartanisch“ steht hier beschönigend für „einfallslos aber lecker“. Meist setzt sich das Hauptgericht zusammen aus

einer großen Portion Reis, einer kleineren Portion Gemüse und einem üppigen, simpel zubereiteten Stück Fleisch. Für Vegetarier sei hier noch angemerkt, dass wenn man in Kolumbien ein Gericht „sin

carne“, also „ohne Fleisch“, bestellt, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist trotzdem Hühnchen oder Fisch serviert zu bekommen. Weder Hühnchen, noch Fisch fallen hier nämlich unter die

kulinarische Kategorie Fleisch. Nicht selten fand meine Schwester sich mit einem großen Haufen saftigem Hühnerfleisch auf ihrem Teller wieder, den der Kellner, stolz wie Oskar, dass es in seinem

Restaurant auch vegetarisch geht, direkt unter ihrer Nase platziert hatte, mit der selbstzufriedenen Bemerkung: „Weil Sie ja ohne Fleisch wollten haben wir ein bisschen mehr Hühnchen

draufgetan“.

Die Suppe schmeckt Marina und mir gut, während Nathi an ihrem Lulusaft schlürft. In Kolumbien isst für gewöhnlich jeder Fleisch und vegetarische Gerichte sind eine Rarität auf dem

einheimischen Speiseplan.

Der Lulusaft schmeckt mir ausgezeichnet. „Zuerst ein wenig nach Orange, im Abgang nach Kirsche und mittendrin irgendwie undefinierbar“, lautet mein erster und letzter Versuch den Geschmack dieser

Frucht zu beschreiben. Man muss sie einfach probieren.

„Hey“, sagt Marina, den Mund gefüllt mit Reis und Gemüse, „seid ihr eigentlich heute Abend dabei?“

Nathi und ich sehen uns verwirrt an. „Heute Abend? Was ist heute Abend los?“

„Seeed spielen heute Abend in der Revolution.“

„Wir sind dabei!“, sage ich sofort.

„Aber ich kenne die doch gar nicht. Sicher, dass du da hin willst? Ich muss auch noch viel für die Uni machen und...“

„Nathi! Die sind gut und ich wollte die in Deutschland schon immer mal live sehen, bin aber nie dazu gekommen. Du findest die auch gut und solltest dein Auslandssemester wirklich nicht mit so

unsinnigen Dingen verschwenden, wie etwas für die Uni zu machen.“

Nach zwei Stunden intensiven Einredens auf meine Schwester kann ich sie überzeugen mitzukommen. Einige weitere Stunden widmen wir dem einhören in das Schaffen Seeeds und brechen dann zusammen mit

beinahe der ganzen R10 zur Revolution Bar auf. Diese ist eine der angesagtesten Locations im Norden Bogotas. Da der Norden der Stadt Heimat der reichen Bevölkerung und für seine hohen Preise

berüchtigt ist, bin ich auch entsprechend entsetzt, als mir der Kassierer erst 7€ Eintritt für das Konzert abknöpft und dann auch noch 80 Cent für eine Flasche Bier verlangt... Was für ein

unverschämter Wucher!

Das Konzert ist dafür der pure Wahnsinn. Seeed bringen die Bühne zum Beben und nach drei Stunden exzessiven Hüpfens, Singens und Tanzens verlassen wir völlig erschöpft die Bar und nehmen ein Taxi

nach Hause. Meine Schwester dankt mir überschwänglich dafür sie zum Besuch des Konzerts überredet zu haben. Zuhause angekommen gehen alle ziemlich zügig ins Bett (zur Ausnahme sogar die meisten

ins eigene) und ich kann sogar besser einschlafen, als in der Nacht zuvor – sicherlich auch bedingt durch den Umstand der Alkoholisierung sowie der konzertbedingten Surditas, die mich kaum ein

störendes Geräusch hören lässt.

Die Agenda für den nächsten Tag ist für mich von außerordentlicher Wichtigkeit, während sie gleichzeitig keinen großen Abschnitt für diesen

Bericht zulässt. Immer wenn ich in eine Großstadt komme, mag ich es die Atmosphäre der Stadt aufzufangen, um so ihren Charakter besser kennenlernen zu können. Beschreiben lässt sich die

Atmosphäre jedoch recht schwer, deshalb versuche ich es hier erst gar nicht. Ich verbringe jedenfalls den ganzen Tag mit dem ziellosen Durchstreifen der schmalen Gassen und breiten Straßen

Bogotas und dem exzessiven Konsum frisch gepresster Fruchtsäfte.

Der nächste Tag sollte jedoch ereignisreicher sein. Er sollte unter dem Zeichen der verrückten Typen stehen, im positiven, wie im negativen

Sinne. Kurz nach dem Aufwachen fragt Nathi, ob ich vielleicht Lust hätte mit Carli und Luis mexikanisch Essen zu gehen. Carli ist eine mexikanische Komillitonin meiner Schwester und Luis ist...

naja Luis nunmal. Luis ist ein ziemlich verrückter Typ. Im positiven Sinne. Zum Beispiel hat er seine Freundin verlassen, weil er auf meine Schwester stand, allerdings ohne vorher den emotionalen

Standpunkt Nathis einzuholen und stand so im Endeffekt ganz alleine da. Wobei seine Gefühle gegenüber meiner Schwester vermutlich nicht der einzige Trennungsgrund waren. Seine, nun also

Ex-Freundin, hatte direkt nach dem ersten Kuss all seine Passwörter verlangt, um so potenziell beziehungsgefährdende Beziehungen (vorzugsweise zu anderen Mädchen) zu unterbinden. Selbst nach der

Trennung änderte sie noch Profil- und Titelbilder. Ziemlich verrückt im negativen Sinne also.

Nunja jedenfalls gingen wir zu Mittag mit Carli und Luis Essen. Luis kam 15 Minuten zu spät (keine Seltenheit in Kolumbien) mit der Begründung, er sei davon ausgegangen, dass Carli ohnehin zu

spät kommen würde und habe deshalb vorsorglich zwei Busse vorbeifahren lassen, bevor er in einen einstieg.

Jedenfalls war er nun da und wir machten uns auf den Weg zu einem authentischen Mexikaner. Auf dem Weg unterhielt ich mich mit Carli – endlich mal jemand, der Englisch spricht – und Luis widmete

sich der Bezirzung meiner Schwester.

Angekommen beim Mexikaner bestellt Carli für uns alle und fragt: „Hot or medium?“

„Medium“, sag ich sofort, mir des Schärfeverständnis von Mexikanern bewusst. Carli murmelt der Bedienung noch einige unverständliche Worte zu und grinst in die Runde. Luis grinst auch und ich

fühle mich sehr unwohl. Zur Ablenkung frage ich, ob die beiden noch andere Sprachen sprechen und Luis beginnt von seinen traumatischen Deutscherfahrungen zu erzählen. Einst hatte er nämlich in

einer Bar eine Deutsche angesprochen und die Worte 'wie' und 'woher' vertauscht. Also fragte er die junge Dame „wie sie denn käme“ und das fand sie offenbar wenig amüsant. Luis blickt verlegen

drein, während Carli, Nathi und ich uns vor Lachen wegschmeißen.

Wenige Minuten später kommen unsere Getränke, auch typisch mexikanisch, und sehen ziemlich eigenartig aus. Wie Tee, nur, dass die aromagebenden Stückchen noch im Glas umher schwimmen und immer

wieder den Strohhalm verstopfen. Als ich noch versuche meinen Strohhalm durch Saugen und Pusten von einem besonders hartnäckigem Stück Blüte zu befreien kommt auch schon unser Essen.

Es sieht aus wie ein Crepe mit Hühnchen und Schokosauce. Unsicher belade ich meine Gabel mit ein wenig von allem und schiebe sie mir in den Mund. Letzterer erglüht unter der Schärfe der

vermeintlichen Schokosauce und ich fühle mich unsanft an die malaysische Suppenkatastrophe von 2014 erinnert, bei der ich eine „scharfe Suppe“ bestellt und den dringlichen und wiederholten

Hinweis des Kellners ignoriert hatte, dass es sich hier um eine wirklich extrem scharfe Suppe handele. So schlimm ist der Crepe, der sich als Tortilla entpuppt, zwar nicht, aber nichtsdestotrotz

ist er sehr scharf.

„Delicioso!“, lüge ich.

Begeistert nicken die beiden Mexikaner. Zum Glück erkennt meine Schwester die Lüge sofort und schiebt mir unauffällig etwas von ihrem Brot zu, mit dem ich das Feuer in meinem Mund

weitestgehend löschen kann. Nach gut zehn Minuten ist die Tortur vorüber, mein Teller leer und und mein Mund, so vermute ich, übersäht von Verbrennungen dritten Grades. Ich verkaufe meine Tränen

als Tränen der Freude und kann nicht fassen, dass die beiden Mexikaner mir glauben. Ich wische mir mit meiner Servierte den Schweiß von der Stirn und sehe mich nach irgend einem kalten Getränk

um, da bemerke ich wie mir die mexikanische Cousine von Benjamin Blümchen zulächelt. Meinen entsetzten Gesichtsausdruck missinterpretiert sie offensichtlich als Bewunderung und schaut immer

wieder verzückt lächelnd zu mir herüber.

Meine Situation wird noch zusätzlich verschlimmert durch die mexikanischen Süßigkeiten, die Luis und Carli kaufen, die allerdings dem Anrecht auf die Bezeichnung Süßigkeiten ebenso fern sind, wie

eine Chilischote. Schwitzend und weinend verlassen meine Schwester und ich das Lokal, während Carli und Luis uns grinsend fragen: „Das war ja wohl mal ein gutes Essen, oder?“

Bis zum Abend grummelt unser Magen in beunruhigendem Maße, doch bekommen wir schließlich doch noch Hunger und entscheiden uns nachzuschauen, ob noch ein Supermarkt geöffnet hat. Die

Öffnungszeiten für Supermärkte und Restaurants in Kolumbien sind sehr eingeschränkt. Selten findet man Geschäfte, die nach 20 Uhr noch geöffnet sind und Sonntags sind vor allem Restaurants

geschlossen, während Supermärkte nur bis 18 Uhr aufhaben.

Wir schlendern also eine nahe gelegene Einkaufsstraße hinunter und halten nach geöffneten Supermärkten Ausschau. Wir sind gerade einmal fünf Minuten unterwegs, da gesellt sich ein einheimischer

Obdachloser zu uns und beginnt auf Spanisch auf uns einzureden. Unentwegt weitergehend übersetzt Nathi, dass er sich wohl für eine Berühmtheit unter den Obdachlosen Bogotas halte, weil er der

einzige lateinamerikanische Freestylerapper unter ihnen sei. Während Nathi keinen Anlass sieht stehen zu bleiben, ist meine Neugierde doch unweigerlich geweckt. Wann hat man schonmal die Chance

einer solchen Berühmtheit beim kreativen Schaffen beizuwohnen. Dass er sich selber zum Rapgott erklärt hat stört mich dabei nicht im Geringsten. Auch Michael Jackson erkor sich ja einst

eigenmächtig zum „King of Pop“, wieso sollte dann also Sebastian, oder „Crazy S“ wie er sich nannte, nicht das Recht dazu haben?

Als wir allerdings bereits einige Momente später in dem wellenschlagenden Meer seiner Unfähigkeitsbezeugungen untergehen, bin ich doch ein wenig enttäuscht. Wir bedanken uns, gehen weiter, finden

einen kleinen Supermarkt und kaufen zum Abendessen Chips. Wäre doch Kathi, meine andere Schwester, auch hier... Sie hätte sich sehr über ein solches Abendessen gefreut.

So wie an jedem Morgen kann ich an diesem ein bisschen länger schlafen, als an dem zuvor. Nichtsdestotrotz beginnt der Tag für mich zu sehr früher Stunde. Meine Schwester schläft noch – diese Art von Apathie der schlaffeindlichen Umwelt gegenüber muss schon sehr nah an ein Koma grenzen – und ich entscheide sie ausschlafen zu lassen und begebe mich auf den Weg zu den kulturellen Kronjuwelen Bogotas: Zu den Museen und Kirchen. Bogota beherbergt über 58 Museen, 62 Galerien und unzählige Kirchen. Alle „wichtigen“ Museen kann ich in meiner Zeit in Bogota besuchen und auch einige Galerien besichtige ich. Natürlich gibt es keine unwichtigen Museen in Bogota, denn jedes Museum spricht verschiedene Menschen auf verschiedene Art und Weise an, doch habe ich die rausgesucht, die für mich persönlich am interessantesten klingen und diese Auswahl mit einigen „Must Sees“ garniert. Was Kirchen angeht ist es sicherlich relevant und interessant anzumerken, dass Religion in Kolumbien eine unwahrscheinlich große Rolle spielt. Vom katholischen Christentum der kolonialen Spanier ausgehend ist die absolute Mehrheit der Kolumbianer christlich – wenn auch nicht zwangshalber katholisch oder evangelisch – und das auch sehr aktiv. Gerade in ärmeren Bevölkerungsschichten ist der Glaube sehr ausgeprägt und wird häufig an die oberste Stelle gestellt. Nicht selten hört man von Ladenbesitzern (und „Laden“ steht hier beschönigend für „etwas kioskähnliches, nur kleiner“), die anstatt ihren sehr dürftigen Lebensunterhalt durch den Verkauf von Lebensmitteln zu verdienen, das Geschäft wegen Gottesdiensten für mehrere Stunden schließen und dann womöglich noch der Kirche ihren letzten Groschen spenden, den der in Samt gekleidete Pfarrer dann wortlos entgegennimmt. Für Europäer mag dies eine sehr befremdliche Praxis sein, da sich wohl hier niemand vorstellen kann, dass ein Supermarkt schließt, nur weil der Besitzer ein Gotteshaus aufsuchen möchte, doch ist es in Kolumbien Realität. All dies bedeutet natürlich für den kulturbegeisterten Touristen, dass einige Kirchgänge auf dem Programm stehen und es bedeutet auch, dass diese Kirchgänge schlimmer werden als ein Großeinkauf am heiligen Abend, doch dazu später mehr...

London Airport – Die Nacht vom 23. auf den 24.11.2015

Nach einem kräftezehrenden langen Wochenende in London, in dem das tägliche Schlafpensum pro Nacht sogar noch unter der Sternzahl des Hotels lag – 0 – sprinten Nathi, Kathi und ich ohne Rücksicht auf Verluste durch den Londoner Flughafen Stansted. Nathi schubst ein kleines Mädchen beiseite, das lästig an seinem Lolli lutschend einen Ausfallschritt macht, um seiner vorauslaufenden Mutter nicht in die Hacken zu starksen. Kathi macht einen Satz und überspringt gleich drei Koffer. Die Besitzer gucken verdutzt und schieben sie dann weiter neben sich her. Ich winde mich durch die Menge, als wäre ich Rauch.

An dieser Stelle friert das Bild ein. Wie kam es zu diesem malerischen Bild?

Kurzfristig haben wir drei einen Ausflug nach London und Southend-on-Sea organisiert und uns schändlich wenig um Einzelheiten gekümmert. So sind Flüge, Hotel und Busse vom Airport nach London und zum Hotel gebucht, doch ist alles andere noch komplett offen. Es ist also wenig verwunderlich, dass unser Zeitmanagement wie immer jenseits des Suboptimalen liegt und wir sowohl unseren Hinflug, als auch unsere Busse beinahe verpassen. Zum pünktlichen Erreichen des Flugs ist eine wilde Autofahrt, mit einer wenig umweltschonenden Durchschnittsgeschwindigkeit, das Akzeptieren einer galaktischen Parkhausgebühr und ein sehr freundlicher Grenzbeamter vonnöten. Den ersten Bus (vom Flughafen nach London) erreichen wir dagegen beinahe problemlos – wir sind freudig überrascht von diesem ungewohnten Gefühl pünktlich zu sein - doch fordert unsere insuffiziente Planung beim zweiten Bus erneut seinen Tribut. Wir hasten von der Victoria Station über die Coach Station Victoria Street und die Victoria Street Coach Station, hin zur Victoria Coach Station – hier wünscht man sich doch ein bisschen mehr Kreativität bei der Benennung von viel bedienten Knotenpunkten im Londoner Verkehrsgetümmel. Als wir hächelnd und schwitzend den Bussteig erreichen, meine Schwester verzweifelt den Schaffner anbrüllt, er solle den Bus zurückholen und dieser pikiert auf die Anzeigetafel über dem Bussteig deutet, die anzeigt, dass der Bus fünfzehn Minuten Verspätung hat, können wir von Glück reden, dass dem Gefährt auf der vorherigen Fahrt ein Reifen geplatzt war, denn sonst hätten wir die Nacht in London verbringen müssen. Southend-On-Sea ist ein beschauliches Städtchen, doch fahren nicht mehr als zwei Busse pro Tag hierher. Unser Bus ist der Zweite.

In Southend spielt eine Band, die meine Schwestern und mich verbindet wie kaum eine andere. Zebrahead. Wir haben sie schon zig Male gesehen und sind jedesmal restlos begeistert. Außerdem treffen wir uns vor dem Konzert mit einer Freundin, die wir über die Liebe zur Band kennengelernt hatten. Wir genießen zusammen den beschaulichen Küstenort, trinken Brombeer-Cider – wer kommt auf so eine fantastische Idee? – und freuen uns auf das Konzert, das uns alle wie erwartet begeistert. Nach einem ausgiebigen Pläuschchen über das neue Album mit der Band verlassen wir glücklich und gerädert den Club und genehmigen uns noch Fish&Chips in einem echten britischen Imbiss. Beinahe hätte ich einen Schwarztee mit Milch bestellt, um das Bild perfekt zu machen, doch kommen just in dem Moment fünf leicht angeschwipste Damen – und mit leicht angeschwipst meine ich nach britischer Manier vorübergehend aus dem Diesseits befördert – die ich bereits zu Genüge aus Neuseeland kannte. Dort hatte ich 3 Monate fast ausschließlich mit Briten zusammen gewohnt und musste ihnen nicht selten um vier Uhr nachts erklären welches meines und welches ihr Bett war. Also verlassen wir grinsend den Imbiss und gehen am rauschenden Meer entlang, durch das schwache, gelbliche Licht der Straßenlaternen zurück zum Hotel.

Der nächste Tag, ist der Tag unserer Abreise, doch will ich Nathi und Kathi noch ein wenig von London zeigen. Beide waren noch nie hier und sind schlichtweg begeistert von der Stadt. Wir besuchen den Tower of London, die London Bridge, die Millenium Bridge, einen Weihnachtsmarkt nahe der Millenium Bridge, Das Parliament und Big Ben, Downton Abbey und viele andere Geheimtipps Londons. Wir alle kurbeln die Wirtschaft kräftig an und kaufen solch essenzielle Dinge wie Shotgläser mit britische Flagge, Kühlschrankmagneten mit britischer Flagge und Aufkleber mit britischer Flagge und wundern uns tatsächlich auch, wie sehr sich Menschen mit einer banalen Farbkombination identifizieren können. Die asiatische Betreiberin des Souvenirladens kann ihr Glück kaum fassen, als wir ihren Tresen mit unnützem Kram beladen. Der Tag neigt sich dem Ende zu und wir gelangen allmählich an die Bushaltestelle, von der wir einen Bus zurück zum Flughafen nehmen würden. Nach wenigen Minuten erscheint der Bus, wir lassen uns auf der Rückbank nieder – ja, wir sind die coolen Kidz – und bemerken einige Minuten später entgeistert, dass wir in einem kolossalen Stau stehen. Na wenn das mal nichts Schlechtes bedeutet...

Das Bild taut wieder auf. Marc Uwe Kling hat den Flughafen einst als ein, sich im Endstadium des Kapitalismus befindliches, Versuchslabor bezeichnet, das dazu diene die Grenzen menschlicher Akzeptanz auszutesten. Nach den Ereignissen, die folgen, kann man nicht anders, als diese dystopische Ansicht als die erschreckende Realität anzuerkennen.

Wir rennen also zur Sicherheitsschleuse. Die Menschenmengen, die im Personenleitsystem schwitzend dastehen, vermitteln den Eindruck völligen Stillstands. Wir fragen einen Grenzbeamten nach einer Abkürzung und er weist uns mit einem verstohlenen Grinsen auf eine „Fast Lane“ hin, die geschickt im unübersichtlichen Sicherheitsbereich versteckt ist. Als wir auf das beinahe leere Rollband zuschreiten, glüht der letzte Funke Hoffnung in uns auf, unseren Flug doch noch zu erwischen. Da gräbt sich eine Pranke in meine Brust. Dieser Grenzbeamte ist kein Grinser... er weist uns ebenso freundlich wie er guckt darauf hin, dass die Überholspur keineswegs umsonst ist. „Wer in Not ist, der Zahle“ scheint hier die Devise zu sein. Wenigstens ist die zügigere Abfertigung nicht das einzige, was wir für unsere 15 Pfund bekommen. Es gibt sogar noch einen ebenso weisen wie hilfreichen Ratschlag eines dritten Grenzbeamten umsonst obendrauf: „Das nächste mal kommen se früher, auch wenn das bedeutet, dass se am abend früher aufhören müssen zu saufen... schaffen se das?“

Nathi wird von der Gruppe getrennt, da einer unserer Rucksäcke aussortiert wird – wie wir später erfahren wegen absolut ordnungsgemäß verpackter Zahncreme – und Kathi und Ich sprinten los, um den Boardingaufseher solange aufzuhalten, bis Nathi das Gate erreicht hat.

Was wir nicht wissen, ist dass mit dem Antritt des Sprints von der Sicherheitskontrolle zum Gate ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, den

wir an diesem Flughafen nicht gewinnen können. Sage und schreibe 1,5 Kilometer an Personenleitsystem, das jedem Konsumisten vor Stolz die Tränen in die Augen getrieben hätte, liegen zwischen uns

und dem Flugzeug. Verkäufer schmeißen sich uns in den Weg, besprühen uns mit Parfüm und rufen dabei: „Aber das ist doch Duty Free!“. Ich komme mir vor wie Gimli der Zwerg bei der Schlacht um

Helms Klamm und als ich zu meiner Schwester hinüberschaue sehe ich einen elbischen Blitz in ihren Augen und eine ihrer Haarsträhnen scheint für einen Augenblick blond. Möglichst viele Verkäufer

aus dem Weg räumend nähern wir uns dem Gate. Kurzweilig frage ich mich, ob wir vor lauter Kampfeseifer in eine Shopping Mall gelaufen sind, denn der stetige Strom an Geschäften will einfach nicht

abreißen. Zwar schaffen es Kathi und Ich noch rechtzeitig zum Gate, doch Nathi kommt und kommt einfach nicht.

Gerade als Nathis brauner Haarschopf am Rollbandhorizont auftaucht fallen die Tore Minas Tiriths zu. Der Eingang Morias bricht zusammen, ja der Pass des Caradhras kollabiert. Oder für alle, die

keine totalen Herr der Ringe Nerds sind: Der Fluglinienangestellte schließt mit höhnischem Grinsen den Boardinggang. Natürlich darf dieser unter keinen Umständen 20 Sekunden später noch einmal

geöffnet werden. Wir haben unseren Flug ohne Aussicht auf die Unterstützung hilfreicher Riesenadler verpasst. Was für ein Airlebnis!

Im Transitbereich treffen Kathi und ich wenig später zwei weitere Deutsche, die auch unseren Flug verpasst haben. Nathi musste, nachdem sie uns von der ‚bescheuerten Tusse‘ erzählt hatte, die ‚tausende Cremedosen‘ in ihrem ‚scheiß pinken Tussikoffer‘ nicht ordnungsgemäß in Plastiktüten verpackt und uns so unseren Rückflug gekostet hatte, erst einmal vor Wut auf die Toilette. Wir ziehen vor dem jungen deutschen Paar gnadenlos und unverblümt über diese hirnlose Idiotin her, die wohl offensichtlich zum ersten Mal die Lüfte erklömme und auch generell völlig unfähig und erfolglos im Projekt ‚Leben‘ sein müsse. Es fallen Worte, auf die sicher weder Kathi noch ich stolz sind, doch sitzt der Frust sehr tief. Wir lästern und lästern, bis Kathi langsam leiser wird und mir unauffällig mit dem Ellenbogen in die Seite fährt. Ich lasse abrupt von meiner Hasstirade ab und drehe mich ihr zu. Das deutsche Paar sitzt immer noch vor uns und hört uns zu, doch sind ihre Blicke auf den Boden geheftet. Kathi deutet auf den pinken Tussikoffer, dessen Griff das deutsche Mädchen vor uns verzweifelt umklammert. Nathi kommt aus dem Toilettengang und als sie sieht vor wem wir stehen, verdunkelt sich sofort ihre Miene. Es kehrt eine erleuchtende Stille ein, die an peinlicher Berührtheit und Scham nicht zu übertreffen ist. Ich sauge jeden Moment davon auf. Man weiß ja nicht wann es im Leben mal wieder so unangenehm wird. Keiner von uns darf den Transitbereich ohne Sicherheitspersonal verlassen. Als endlich eine Dame in Uniform auftaucht, um uns in die freie Welt zurückzuführen, verschwindet das Paar so schnell, dass wir gar nicht bemerken, dass sie nicht mehr neben uns herlaufen. Wir suchen uns eine Bank, auf der wir genug Platz haben, um dort die Nacht zu verbringen. Wir buchen uns auf den nächstmöglichen Flug nach Deutschland und sind heilfroh, dass wir das alles nicht alleine erleben.

So sitze ich nun im Stansted Airport und schreibe diesen Bericht auf meinem Laptop und raube ihm und mir damit die letzten Energiereserven.

Doch wollte ich diese zwei verrückten Tage irgendwie festhalten, denn sind es nicht die turbulenten Erlebnisse, die einem Jahre nachdem man sie erlebt hat viel weniger turbulent und spektakulär

vorkommen als sie eigentlich waren?

Eines ist jedenfalls sicher: Dieses Wochenende wird seine Turbulenz nun nie verlieren.

Edit (10 Monate Später): Also so krass war das jetzt auch nicht.

Malaysia

Bei meiner Ankunft in Kuala Lumpur ist es 36°C warm und ich frage mich, ob ich diese Temperatur schon einmal erlebt habe. Hatte ich nicht.

Beim Verlassen des Flughafens klatscht mir die Hitze härter ins Gesicht, als meine Schwester beim Backpfeifen-Contest. Die hohe Luftfeuchtigkeit verbessert meine Lage nicht und vermischt sich mit

meinem Schweiß, der bereits in Strömen an meinem Körper hinabläuft. Ich blicke verlegen um mich, doch sehen zu meiner erheblichen Erleichterung alle so fertig aus wie ich. Ich rette mich in einen

Bus, der mich für 18 MR den einstündigen Weg nach Kuala Lumpur bringt und mich unmittelbar vor meinem Hostel absetzt. Und das für gerade einmal vier Euro. Für vier Euro fahre ich in Deutschland

keine dreizig Minuten im Gepäckraum. Die Seite der Landstraße, die den Flughafen mit Kuala Lumpur verbindet, ist mit einer Vielfalt an Werbeplakaten bestückt. Auf dem größten Plakat steht:

Volkswagen. Das Auto.

Nach ein bisschen mehr als einer Stunde Fahrt, kommt der Bus also vor meinem Hostel zum Stillstand. Der Fahrer hilft mir dabei meinen Rucksack auszuladen, lächelt mir verabschiedend zu und ich

betrachte die Fassade meines Hostels. Sie ist mit dicken Eisenstangen gegen ungewünschte Eindringlinge abgesichert, was, wie ich in den nächsten Tagen feststellen werde, wohl eher als

Touristenberuhigung als als ernstzunehmende Sicherheitsmaßnahme anzusehen ist. Über dem Haupteingang prankt in goldene Leuchtbuchstaben der Schriftzug „The Reggae Mansion“.

Nach dem Einchecken und dem obligatorischen Wechselkursaufschlag beim Bezahlen, der erfolgreichen Suche nach meinem Bett und einer kurzen Inspektion der Unterkunft, muss ich doch sagen, dass

dieses Hostel das mit Abstand luxuriöseste ist, in dem ich bis jetzt war. Absolut saubere Toiletten und Duschen mit einer Menge Privatsphäre – ein, nach beinahe einem Jahr Fernbeziehung, nicht zu

unterschätzender Luxus – große bequeme Betten mit Vorhängen und ausreichend klimatisierte Räumlichkeiten sowie Trinkwasser als auch Duschgel umsonst. Da blüht doch gleich das Backpackerherz auf.

Nach dem Rundgang durch das Hostel bemerke ich, wie müde ich eigentlich bin. Also genehmige ich mir eine ausgiebige Nachtruhe, da morgen ein anstrengender Tag werden würde.

Am nächsten Morgen wache ich nach einem äußerst erholsamen Schlaf auf. In der Nacht habe ich geträumt, ich könne nicht mehr Traum von

Realität unterscheiden; wie geil ist das denn bitteschön? Und ich hatte noch nicht einmal Inception am Abend vorher gesehen.

Ich schwinge mich beschwingt aus dem Bett, mache mich salonfähig und begebe mich hinunter zum Frühstück. Dort stehen den Gästen, aufgebarrt in hohen Edelstahlbehältern , die verschiedensten

Köstlichkeiten und diese in vielfältiger Variation zur Auswahl. Nudeln, Fleisch, Gemüse, Toast, Aufstrich, Wassermelone und frisch gepresster Orangensaft. Ich fühle mich wie ein König! Nachdem

ich dem Laden fast das ganze Tetrapack frisch gepressten Orangensaft leer getrunken habe, mache ich mich auf den Weg zu meinem heutigen Ziel: Low Yat Plaza.

Der größte IT-Komplex Malaysias und einer der günstigsten Orte der Welt, wenn es um Elektronik geht. Mein Ziel ist es einen guten, günstigen Laptop zu erstehen, da mein alter seinen Geist bereits

in Neuseeland aufgegeben hatte. Außerdem ist mein Preislimit 420€; alles was diesen Preis übersteigt, müsste ich komplett versteuern. Der Realität ins Auge blickend muss ich zugeben, dass mein

Preislimit nicht 420€, sondern 300€ ist, weil ich einfach nicht mehr Geld habe.

Nach zwanzig-minütiger (kostenloser) Busfahrt, stürze ich mich also in den Wahnsinn dieses Einkaufszentrums. Sofort werde ich von allen Seiten gegrüßt und angeschrieen. Ein Händler nach dem

anderen will mir das gleiche Produkt verkaufen. Je weiter ich in den Markt vordringe, desto günstiger werden die Angebote. Der Computer, hinter dem ich her bin kostet bis jetzt zwischen 1500 und

2000 MR, also umgerechnet zwischen 375 und 475€. Die unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland ist wie ich weiß 399€. Ich suche nach dem Händler mit dem niedrigsten Startpreis und sage zu

ihm:

„I‘ve only got 1100MR.“

„Ok“ sagt er mit starkem Akzent „I can go down to 1450 MR for you.“

“Dude” erwidere ich “I’m not kidding. I don’t have that kind of money. Maybe I can give you 1200.”

“Ok” gibt er mit verhärteter Mine zurück “You are tough. I get it. But my last offer will be 1375.”

1375 MR sind etwa 350€. Das geht besser!

“Nah” sag ich und wende mich von dem Händler ab.

„It doesn’t get any better than this“ ruft mir dieser noch hinterher, doch ich bin schon wieder in der Menge verschwunden. Die Gespräche mit den nächsten zwei Händlern verlaufen sehr ähnlich.

Kein Grund zur Unruhe! Ich trete an den nächsten Stand heran. Einer der Verkäufer empfängt mich sofort freundlich und beginnt sofort damit, mir all die Details über meinen zukünftigen Laptop

mitzuteilen, die ich ohnehin bereits kenne. Gelangweilt blicke ich in sein Gesicht und sage:

„I can give you 1100 MR.“

„Ehm“ sagt er etwas aus der Spur geworfen „all I can do is go down to 1450.“

„I’m serious, 1200 iss all I got.“

„Ok, what about 1400?“

Ich schüttel mit entschuldigendem Gesicht den Kopf.

„What about 1350? Can you pay that?“

„Mh“ sag ich zweifelnd. Wenn er unter 1300 geht, nehm ich ihn (den Laptop, nicht den Verkäufer).

„I can give you 1250.“

sag ich.

„1325!“

„1260!“

„1280! And I will give you a notebook-backpack, a headset, a cleaning kit, a mouse and a one-year-international WARRANTY!” brüllt er.

“DEAL” schreie ich zurück.

Er installiert noch schnell Windows 8 und einige andere Programme, die mir von Nutzen sein könnten und übergibt mir das Gerät in meinem neuen Laptoprucksack.

‚1280 MR‘ denke ich als ich das Low Yat Plaza verlasse. Das sind 280€ plus Zubehör umsonst. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat!

Auf dem Weg zur Bushaltestelle werde ich noch von einer Vielzahl ‚Masseusen‘ angesprochen und kann nur schwer dem Drang widerstehen, ihnen zu sagen, dass sie etwas gescheites mit ihrem Leben

anfangen sollen, auch wenn ich weiß, dass sie größtenteils wahrscheinlich gar nicht die Chance dazu hatten.

Am Tag darauf heißt die Agenda Petronas Towers und anderweitiges Sightseeing, doch macht die omnipräsente und unbeugsame Hitze das zu einem

weitaus größeren Akt als ich zuerst dachte. Kurzerhand entschließe ich mich die Towers von den restlichen Attraktionen zu trennen.

Auf dem Weg zu den Towers bemerke ich, dass es ein Fehler eine Station früher aus der U-Bahn zu steigen und den Rest des Weges zu gehen. Kurz vor dem fatalen Zusammentreffen eines Hitzeschlags

mit völliger Dehydration, kann ich mich in ein Einkaufszentrum gar nicht weit der Towers retten. Es isst vollgestopft mit Geschäften. Das größte Geschäft, das sich über alle vier Etagen erstreckt

ist H&M. Ich schlage mir verärgert mit der flachen Hand vor die Stirn und schaue mich weiter um. Abgesehen von einem Birkenstock Outlet, der mich, an meine Mutter denkend, grinsen lässt, und

einem Supermarkt, gibt es hier nichts Interessantes; nur Kleidung. Alle Shoppingzentren, in die ich mich später noch vor der Höllenhitze flüchte, bieten fast ausschließlich Kleidung an und in

jedem ist das größte Geschäft H&M. Ich bin stolz darauf in einer Welt zu leben, in der Diversität so groß geschrieben wird.

Ich besorge mir im Supermarkt ein Survival-Kit (eine Flasche Wasser, eine Rolle Oreos und eine Mütze) für umgerechnet wenige Cent und verlasse die angenehm klimatisierte Mall in Richtung Twin

Towers. Diese sind zugegebenermaßen äußerst beeindruckend, schon weil ich es kaum aushalte davorzustehen und dumm an ihnen hochzuglotzen, während hunderte Bauarbeiter diese eineiigen Kolosse über

Monate hinweg, in schweißtreibender Kleinstarbeit aus dem Boden stampfen mussten. Ich habe nichts als Respekt für diese Leistung übrig! Leider kann ich mir die Fahrt zur Spitze nicht leisten, da

einem hier ein saftiger Touristenpreis abgeknöpft wird.

Ich fahre nach Hause, esse bei Burger King ein großes Menü mit Nachtisch für umgerechnet weniger als zwei Euro und nehme mir vor morgen malaysische Cuisine zu probieren.

Gesagt, getan:

Zum Mittag bestelle ich eine malaysische Nudelsuppe. Der Kellner sagt mir noch:

„This one is very spicy, you know?!“

“Yeah, that’s fine!” sag ich.

Ich sollte Ratschlägen Anderer mehr Beachtung schenken, das ist, was ich aus dieser Erfahrung gelernt habe. Noch nie hat mir etwas so nachhaltig den Rachenraum zerfressen. Direkt nach dem ersten

Löffel fängt meine Nase an zu laufen und ich an zu schwitzen und die ersten Tränen treten in meine Augen. Der Kellner, der neben mir stehen geblieben war, um meine Reaktion abzuwarten, grinst

mich nur an. Mit hochrotem Kopf blick ich zu ihm auf und recke meinen Daumen in die Höhe. Ich hätte etwas gesagt, hätte die Schärfe der Suppe nicht meinen gesamten Hals inklusive der Stimmbänder

betäubt. Er grinst noch breiter und trollt sich in Richtung Küche. Ich sehe in meine noch volle Schüssel hinab und wünsche mir zum ersten mal in meinem Leben eine kleinere Portion.

Ich schaffe nicht die ganze Schüssel, aber wie ich so viel geschafft habe, wie ich geschafft habe, weiß ich auch nicht mehr so recht. Der Kellner hatte netterweise einen Stapel Servietten zum

Naseputzen herausgebracht und mich mit jedem Löffel, den ich zu mir nahm, zunehmend mitleidig beäugt.

„Good job!“ sagt er, als er meine halbvolle Suppenschüssel abräumt „Did you

enjoy it at least?“

„Pff, not really“ antworte ich „it was delicious though“. Und das war nicht gelogen.

"Get around round round I get around

I get around

Get around round round I get around

From town to town

Get around round round I get around

I'm a real cool head

Get around round round I get around

I'm makin' real good bread”

- I Get Around, The Beach Boys

Sydney

Back to Civilisation.

Nach drei erschöpfenden Flügen, die mich endgültig aus Neuseeland beförderten, komme ich verschwitzt und ausgelaugt um halb neun abends in Sydney an. Es dauert weitere fünfundvierzig Minuten bis ich durch die Personenkontrolle gelangt bin und ohne weiteren Plan den Wegweisern zur U-Bahn folge. Das war einer der Vorteile daran gewesen in Neuseeland so lange in einem Buchhandel gearbeitet zu haben: Ich hatte in jede Pause einen Lonely Planet mitgenommen und mich so über die nächsten Länder auf meiner Bucket List schlau gemacht. In dem für Sydney stand, dass es am bequemlichsten sei mit der U-Bahn die Stadt zu erkunden.

Am Ticketschalter angekommen, muss ich überrascht feststellen, dass Bequemlichkeit hier durchaus ihren Preis hat: 17,40 AU$ für zehn Minuten Zugfahrt. Das Personenzugnetzwerk in Sydney musste ein Teil der Deutschen Bahn sein, anders waren die Ticketpreise hier nicht zu erklären.

Die Suche nach meinem Hostel verläuft aber reibungslos und so gehe ich nach einer schnellen Dusche zügig ins Bett, um am nächsten Morgen fit zu sein, da ich nur für zehn Tage in Sydney bleibe und diese voll und ganz nutzen möchte. Natürlich bezahlte ich direkt nach meinem Eintreffen auch noch den ausstehenden Betrag für das Hostel. Doch nicht nur den, sondern auch noch eine Wechselkursgebühr, die sich ordentlich gewaschen hatte, was man von den meisten Gästen hier nicht sagen konnte... Backpacker halt.

Am nächsten Morgen wage ich mich also nach sechs Monaten ohne jeglichen Kontakt mit einer Großstadt hinein in die Menschenmassen. Sofort fühlte ich mich als wäre ich in einer anderen, viel kälteren, von Vorschriften, von denen niemand wirklich weiß wer sie bestimmt, geleiteten Welt. Menschenmassen. Alle mit leeren Blicken. Alle mit ausdruckslosen Gesichtern. Alle mit festem Schritt, strömen sie an mir vorbei. Ein Mann in Anzug, der auf eine riesige Leinwand projeziert wird, redet bestimmt auf die Zuhörer ein, die zu ihm hinaufstarren. Überdimensional große Plakate suggestieren, dass auch DU so gut aussiehst, wie Leonardo di Caprio, wenn du diese Uhr trägst, dass auch DU so schlank werden kannst, wie diese Blondine, wenn du diesen Triple Bacon Burger isst. Ich schiebe mich durch die scheinbar stetig wachsenden Menschenmassen, die mir irgendwie alle entgegenzukommen scheinen. Ich habe mich schon immer gefragt, warum Menschen aus Ländern mit Linksverkehr trotzdem auf der rechten Straßenseite gehen. Ich überquere die Straße und blicke umher. Dort drüben, auf der anderen Straßenseite, steht ein großer, roter Sightseeing Bus. Diese Busse sind mein, wie man es auf englisch nennt, „guilty pleasure“, das heißt, dass ich mich dafür schon beinahe schäme, dass ich sie so toll finde. Ich weiß, dass es nur eine Methode des Massentourismus und wohl extrem nervig für die Ortsansässigen ist, doch kann ich meistens der Versuchung nicht widerstehen mir auf so komfortable Weise einen Überblick über eine Stadt zu verschaffen, um Entfernungen ungefähr abschätzen zu können und ein wenig Fahrtwind bei einer sonst erbarmungslosen Wärme abzubekommen. Ich überquere also begeistert die Straße, kaufe ein Ticket für lächerliche 35 AU$ und begebe mich an das Frischluftdeck im zweiten Stock.

Die Fahrt ist informativ und interessant und ich lerne nicht nur viel über australische Kultur, sondern kann auch alle Currysorten, die mein übergewichtiger, indischer Sitznachbar in den letzten Wochen verzehrt hat, in seinen Zahnlücken begutachten. Er steckt seine Kopfhörer in die Buchse vor ihm, merkt aber dann, dass der englische Reiseführer auch über die Lautsprecher zu hören ist und zieht seine Kopfhörer wieder aus besagter Buchse hinaus.

„No need!“, sagt er begeistert auf seine Kopfhörer deutend und grinst mich an. Das Chickencurry sieht eigentlich ganz gut aus denke ich und nicke. Nach zwei Stunden ist die Fahrt beendet und ich entschließe mich ein bisschen herumzustreichen.

Ampeln in einer Großstadt sind immer unheimlich interessant. Die Leute, die über die Straße sprinten müssen, obwohl das Männchen rot ist und Autos heranschnellen, können durchaus amüsant sein. Da frage ich mich immer wieso sie es wohl so eilig haben. Just in diesem Moment sehe ich, wie ein junger Anzugträger beinahe von einem Touristenbus überfahren wird und ich murmele mit leiser Stimme:

„Aus dem Weg, weg da, ich muss schnell in die Bank und ein paar Zahlen falsch addieren.“ Eine kleine, gedrungene Frau, die neben mir an der Ampel wartet, beäugt mich argwöhnisch, entscheidet, dass ich wohl verrückt sein muss und stellt sich vorsichtshalber zwei Schritte weiter nach links. Der Touristenbus hupt mehrmals, wobei der Fahrer rüde in Richtung des Anzugträgers gestikuliert, was dieser aber überhaupt nicht zu bemerken scheint und einfach weiter läuft. Ich grinse und überquere die Ampel sobald sie grün ist.

Für eine Stadt, die nur eine halbe Millionen mehr Menschen beheimatet als Berlin, hat Sydney auffallend viele Wolkenkratzer. Auf den größten zwei steht: „Allianz“ und „Deutsche Bank“.

Ich begebe mich auf die Suche nach dem Australian Museum und finde es auch relativ zügig. Da Sydney relativ durchorganisiert zu sein scheint, ist es fast so unmöglich sich hier zu verlaufen, wie eine intelligente Person auf einem AfD Parteitag anzutreffen. Ich genieße das Museum, das die australische Kultur von den Aborigines, über die Kolonialisten, bis hin zu dem modernen Land, welches ich gerade erkunde, umfassend und anschaulich darstellt.

Als ich einige Stunden später zurück zum Hostel laufe, mache ich noch einen kleinen Abstecher zu Subway, um mich vor dem schlafengehen noch an einem Sandwich gütlich zu tun. Doch mit einem enttäuschenden Blick in mein labberiges und spärlich belegtes Baguette, muss ich feststellen, dass es in dieser Stadt wohl nur bei Preisen einen kräftigen Aufschlag gibt. In Sachen Nahrung denken Reisende, die eine Zeit lang in Neuseeland gelebt haben, dass es teurer gar nicht mehr werden kann... bis sie dann nach Australien kommen.

Im Hostel angekommen gehe ich duschen und setze mich dann auf mein Bett. Keiner meiner drei Zimmergenossen ist heute Abend hier. Die drei sind sehr nett, ganz wie ich es von Travellern gewohnt bin. Es sind ein Australier aus Melbourne, mit dem ich mich am nächsten Abend noch ausgiebig über Politik unterhalte, ein Franzose, der aussieht wie Matty Lewis von der Band Zebrahead und der das komplette Gegenteil von allen Franzosen ist, die ich bis dahin getroffen hatte: Sympathisch. Und schließlich eine junge Britin, die sehr... sagen wir ‚besonders‘ ist. So hält sie es für vollkommen überflüssig ihr Glätteisen nach Benutzung auszuschalten und platziert es vorwiegend auf leicht entzündlichem Material. Sitzpolster, Kleidung und Teppich. Nur auf wenigen Gegenständen hatte das Gerät noch keine Spuren hinterlassen. Des Weiteren klingt ihr Wecker wie eine Autodiebstahlsicherung und klingelt mindestens zehn Minuten bevor sie ihn ausstellt und Privatsphäre beim entkleiden wird ohnehin vollkommen überbewertet.

Ich laufe die Straße hinunter. Um 8:30 Uhr ist echt noch nicht der Bär los. Australier und Neuseeländer haben ja eine höhere Lebenserwartung als wir Deutschen und ich bin ehrlich überzeugt davon, dass die Möglichkeit ausschlafen zu können damit zusammenhängt; hier beginnt der Tag einfach etwas später. In meinem Hamsterbuch aus Kindertagen, habe ich einmal gelesen, dass das Tier jedes mal wenn es geweckt wird einen Tag seines Lebens verliert. Wieso sollte das dann bei Menschen nicht ähnlich sein? Ich nehme mir vor mir später einen Beruf zu suchen, in dem ich ausschlafen kann.

Gerade als ich diesen Entschluss fasse, erreiche ich mein Ziel: China Town. Ich betrete zuerst ‚Market City‘, eine riesige Markthalle gefüllt mit chinesischen Traditionsgütern. Ich bin schier überwältigt von der Vielfalt. Ich wusste gar nicht, dass es Handyhüllen in so vielen verschiedenen Farben gibt. Der Geruch des billigen Plastiks beginnt meine Schleimhäute zu zerfressen als ich mir einen Weg durch die eng aneinandergedrängt stehenden Verkaufstische bahne. Nach einer Weile winkt mich eine ältere Dame zu sich hinüber. Ich folge ihrer Aufforderung und sehe, dass sie Massagen verkauft. Sie drückt mir zweimal auf die Schulter und stellt ebenso messerscharf wie überraschend fest, dass ich unbedingt eine Massage benötige. Ich sage:

„No, but thanks!“

„But you need a massaaage!“, entgegnet sie schlagfertig in gebrochenem Englisch.

Ich wende mich geschickt aus ihrem immer fester werdenden Griff und verschwinde zügig um die nächste Ecke.

‚Asiaten können einem echt tierisch auf den Glückskeks gehen‘, denke ich und amüsiere mich beim Verlassen des Marktes herrlich über meinen schlechten, rassistischen Witz.

Vom Markt geht es direkt weiter über die chinesischen Gärten zum ‚Darling Harbour‘. Dort sieht es nicht nur ganz nett aus, sondern beherbergt diese Gegend auch die größte Kinoleinwand dieses kleinen Planetens. Interessiert erkundige ich mich nach der Bepreisung: 32 AU$. Weil mir die 32 AU$ echt zu viel sind, gehe ich rüber zum Sealife und kaufe mir eine Kombokarte für 70 AU$. Das ist zwar mehr, aber im Verhältnis natürlich günstiger, da die Kombokarte gleich drei Attraktionen umfasst: Sealife, Madame Tussaud’s und Wildlife. Ich wollte zwar keine der drei Attraktionen wirklich sehen, aber das Angebot war einfach zu verlockend.

Ich betrete Sealife und bevor ich auch nur einen Fisch gesehen habe, werde ich auch schon von einem der Mitarbeiter belästigt.

„Hello, hello. Welcome to Sealife,“ sagt er voller Eifer „where is the rest of your group?“

“It’s just me.” sag ich.

“You aaaaaand…..”

“Me and my camera” geb ich zurück.

“Oh, oh well, yeah, that’s fine…”

“I know.”

“Yeah, that’s not sad at all.”

“I know!”

“Ok, so why don’t you put your camera aside and let me take some real pictures now?”

“Mh” sag ich. Jetzt weiß ich warum alle Australier, die ich bis jetzt getroffen habe, einen guten Sinn für Humor hatten; den braucht man hier wirklich, sonst wird man direkt aggressiv.

Ich stelle mich vor den Greenscreen und werde von Scheinwerfern geblendet.

„Right“ sagt der Fotograf „know smile!“

Ich bringe ein Grinsen zustande.

„Great! Now, imagine there’s a kangaroo right there and now act like you’ve never seen a kangaroo.“

“I’ve never seen a kangaroo.” Sag ich ausdruckslos.

“Ehm, cool, maybe a little bit more enthusiasticly?” sagt der Fotograf verwirrt.

“No”, antworte ich “I’ve actually never seen a kangaroo!”

“Ah, well, then act as if you just saw one now!”

Ich blicke unverändert. Er fotografiert und sagt lächelnd während er mich aus dem Scheinwerferlicht zieht:

„Not very emotional there... German?“

„Yes“ gebe ich zu „very annoying there... American?“

„Exactly right!“, lacht er überrascht und begeistert „Enjoy your time at Sealife!“

Von diesem Vorfall abgesehen ist Sealife eigentlich ganz interessant. Von Rochen über etliche Krebssorten bis hin zu Haien, kann man sich die Tiere in langen Unterwassergängen anschauen und belästigt wird man dabei weniger von Sealifeangestellten, als von den asiatischen Besuchern, die in schier überwältigender Anzahl zugegen sind. Zugegebenermaßen sind sie unhöflich und rücksichtsslos. Dieses Verhalten mag zwar teils auf kulturelle Differenzen zurückzuführen sein, doch muss man trotzdem nicht mitten im Gang stehen bleiben wenn andere hindurch wollen und nach einem saftigen Rempler wäre auch durchaus eine Entschuldigung angebracht. Ich bahne mir jedoch einen Weg durch das asiatische Menschenmeer, komme mir zeitweise dabei vor wie Moses – dieser Zauberer aus der Bibel – und entkomme Sealife ohne zu ersticken.

Ich marschiere von Sealife direkt durch zu Wildlife, vorbei an der Schlange – tja hätten die sich mal eine Kombokarte gekauft – und auch direkt vorbei an der jungen Fotografin, die mir noch etwas wie „Don’t you wanna wait for the rest of your group?“ hinterherrief, doch da bin ich schon im Kängurupark verschwunden.

‚Kängurus sind ja echt keine interessanten Tiere‘ muss ich nach einigen Minuten gespannten Wartens vor dem bauchhohen Stahlseil feststellen. Auch das fünf Meter lange Krokodil bewegt sich in den zwei Stunden, in denen ich kontinuierlich zurück zum ‚Krokotank‘ komme, keinen Zentimeter und hätte somit auch aus Plastik sein können, ohne dass es einen der begeisterten asiatischen Touristen gestört hätte. Wesentlich ereignisreicher ist da jedoch die Outback-Show. Nicht weil diese sehr unterhaltsam ist, sondern vielmehr, weil einer der seltensten Papageien der Welt auf den kleinen Balkon fliegt, auf dem ich stehe, um sich gemächlich auf meinem Oberarm niederzulassen. Nach einer sehr aufschlussreichen Unterhaltung kommen aber recht schnell Tierpfleger, um den Vogel wieder einzusammeln.

Madame Tussaud’s ist auch ganz amüsant, besonders deshalb, da ich eins meiner Lebensziele abhaken und Al Gore eine Backpfeife verpassen kann.

Um hier meinen Bericht abzukürzen und all die Kilometer, die ich durch Sydney gewandert bin, die zig Fotos, die ich geschossen habe, zu überspringen, spule ich zu meinem letzten Tag vor. Dieser Zeitsprung ist weniger der Ermangelung an interessanten Ereignissen, als meiner damals noch sehr mangelhaften Tagebuchführung geschuldet.

Man kann es kaum glauben, aber Zeit vergeht schnell, wenn man Spaß hat. Deshalb ist mein Spaziergang durch die botanischen Gärten meine letzte Unternehmung in Sydney. Als ich von tausend Gerüchen verzaubert am östlichen Ende der Gärten ankomme, bemerke ich erst wo diese überhaupt enden: Ich stehe direkt vor dem Opernhaus.

Zum Opernhaus ist hier noch ein kleines Anekdötchen zu erzählen:

An meinem zweiten Tag in Sydney gehe ich entspannt zum Casa Opera, um das Gebäude einmal von innen zu begutachten. Also komme ich dort an und bemerke sofort eine unnormal hohe Anzahl an Idioten. Aber warum ist denn hier so ein großes Polizeiaufgebot? Ich gehe zu einem Hüter des Gesetzes hinüber und frage freundlich:

„Hey, why is there so much police around?“

„That’s just the normal police presence at the opera house“ antwortet er.

“Wow!” sag ich “Really?”

“Nah, I’m just messing with ya!” gibt er lachend zurück “The Royals are visiting today, just taking precautions, ya know?”

“Right, thank you.” sag ich und gehe. Dann schaue ich mir dieses Monument einfach am Freitag an.

Nun geschah der Spaziergang durch die Gärten also am Freitag und ich schritt begeistert zum Opernhaus. Keine Polizei. Dieser ganze Ort hätte gleich viel intelligenter gewirkt, wären da nicht diese zwei chinesischen Reisegruppen gewesen. Ich laufe zum Eingang wie ein Schuljunge zur Bäckerei, wenn es Kuchen von gestern umsonst gibt. Ich erreiche den Eingang und das idiotische Grinsen gefriert auf meinem idiotischen Gesicht. Da hängt ein Zettel an der Tür und darauf steht:

„The Sydney Opera House will be closed on Friday 18 April for annual maintenance, for one day only.”

Wie mein Opa jetzt sagen würde: Erst kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu.

Ich komme um 5:30 Uhr morgens am Sydney International Airport an und der Herr am Malaysian Airlines Schalter macht mich höflich darauf aufmerksam, dass ich ein bisschen zu früh dran bin. Also ungefähr vierundzwanzig Stunden. Natürlich habe ich schon, vorausschauend wie ich bin, meinen Gesamtfundus an australischen Dollars in malaysische Ringits umgetauscht, weshalb ich keine Möglichkeit habe den Flughafen zu verlassen, ohne eine horrende Gebühr am Wechselgeldschalter einzubüßen.

Nach einer Stunde schaue ich zum ersten Mal auf die Uhr und grinse über meinen eigenen Optimismus. Nun gilt es diese Zeitepisode noch dreiundzwanzig mal totzuschlagen, dann ist es geschafft. Ich wandere ziellos am Flughafen herum und entdecke eine geeignete Stelle, um dort später mein Nachtlager aufzuschlagen. Ich laufe weiter.

Nach drei Stunden finde ich in meiner Geldbörse noch 10,35 AU$. Ich entschließe mich dazu, das Geld in eine große Barbecue Burger Combo bei Hungry Jack‘s zu investieren, weil das Geld erstens für Transport nach und zurück aus Sydney nicht reicht, und zweitens genau den zu zahlenden Betrag bei Hungry Jack’s ergibt. Wenige Minuten später liegen auf meinem Tablet nur noch Krümel und mein Magen gurrt vor Befriedigung. Die nächsten Stunden bestehen aus Umherstreifen durch die hohen Flughafenhallen und dem Wechseln von einer unbequemen Sitzhaltung in die nächste, auf dem kalten Marmorboden neben der scheinbar einzigen Steckdose des gesamten Flughafens.

Mit ultimativem Schlafmangel, Augenringen und Schlafhaaren – und das obwohl ich keine Sekunde geschlafen hatte – trete ich um 5:30 Uhr am nächsten Morgen an den Malaysian Airlines Schalter heran. Als mich da der gleiche Typ angrinst, wie am Tag zuvor und voller Hohn fragt: „Did you sleep well, Sir?“, weiß ich, dass ich bereit bin den Kontinent Australien zu verlassen.

„Born to multiply or born to gaze into night skies,

When all you want's one more Saturday.

Well look here, until then

They're gonna buy your life's time

So keep your wick in the air and your feet in the fetters.”

- Australia, The Shins